Nouveaux articles

René LATOUCHE

À la mémoire de mon ami René Latouche

Telle

est la dédicace, en 1928, de Les Conquérants, deuxième des

trois ouvrages promis en janvier 1925 à Bernard Grasset. Dans

l’édition de la Pléiade une note (p. 1034) présente ce

Latouche :

Malraux en

1920-1921 fut très lié à cet ami que lui avait fait connaître

Georges Gabory. Selon Jean Lacouture, cet employé de bureau,

boiteux, de Clichy-la-Garenne, rêvait de littérature. Il n'avait

pas vingt ans quand il se laissa un jour, à Saint-Malo, submerger

par la marée. Malraux se fâcha ensuite avec Gabory à cause de la

manière dont ce dernier a raconté dans Les Enfants perdus le

suicide de leur ami commun. La dédicace des Conquérants

montre que sept ans après Malraux n'avait pas oublié.

Cette

présentation est fort succincte. Voyons si nous ne pouvons pas en

savoir plus. Pour cela, lisons ou

relisons Georges Gabory (voir TH Gabory). Nous

avions lu en 2006 Apollinaire,

Max Jacob, Gide, Malraux & Cie,

d’abord sous

l’angle de la sexualité d’André Malraux, mais

nous avions trouvé l’ouvrage

passionnant de bout en bout. Nous

avions en

particulier relevé un

souvenir émouvant sur Greta Prozor, celle

qui a été si magnifiquement

portraiturée par Henri Matisse.

Revoyons donc l’affaire René Latouche, au chapitre IV :

La véritable histoire de René

Latouche et des Malraux (à Jean Lacouture).

En voici les extraits principaux,

détachements

justifiés par le style

narratif émietté et discontinu

de Gabory :

Je

fis bientôt, par ricochet, la connaissance d'un de ses amis, Georges

M., son confident ordinaire, et celle d'un autre de leurs amis à

tous les deux, René Latouche...

Nous

posions un peu l'un devant l'autre. Faire de la littérature, être

poète et se voir imprimé tout vif, privilège enviable...

Il

était boiteux et clochait fortement d'une jambe ; cette infirmité

acquise ou congénitale ne semblait pas lui avoir donné ce qu'on

appelle aujourd'hui un « complexe d'infériorité ». Jeune et plein

d'entrain, il se défendait...

Ainsi

[Malraux] fut-il le parrain de l'héroïne des Enfants perdus,

où je reprenais le projet auquel j'avais renoncé provisoirement -

après la mort de René Latouche, dont je me croyais coupable, avec

Malraux lui-même, à qui j'avais eu la faiblesse de le présenter...

Malraux

manquait de discrétion et de franchise. En me demandant de lui

présenter René Latouche, il avait voulu mettre un commun diviseur

entre nous - « diviser pour régner » - sur le tiers inclus c'était

facile et René ne demandait qu'à devenir le satellite obscur d'un

astre éblouissant...

Un

autre se perdit sans retour et j’avais contribué à sa perte. Avec

moi, René Latouche ne courait pas grand risque, mais avec Malraux

qui ne prenait rien ni personne au sérieux, hormis « ce monstre

incomparable et préférable à tout », le monstre sacré que chacun

adore en soi-même ? Envoûté, fasciné par l'attitude et les

discours de son nouveau maître, René aussi le prenait au sérieux,

pour son malheur...

Pauvre

René ! Ses illusions s'envolaient l'une après l'autre. Il

avait quitté son bureau, persuadé que le tout-puissant « André »

lui trouverait une sinécure, un job, hélas ! Il ne voyait rien

venir...

J'avais

reçu un mot de René, un dernier mot : Amitiés, écrit au

verso d'une carte postale en couleurs représentant un paysage de la

côte normande.

Accident,

crime ou suicide ?

Un

voyageur sans bagage, un jeune homme, était arrivé le soir à

Saint-Valéry-en-Caux (Seine-inférieure). Il avait pris et payé

d'avance une chambre dans un hôtel en donnant un faux nom (je l'ai

oublié) et une fausse adresse, 14, rue Brunel, Paris XVIIème -

l'adresse de Malraux, suprême hommage ou reproche. Le lendemain on

trouvait son corps sur la plage où la mer l'avait rejeté. La police

ayant découvert aisément l'identité du défunt (il était boiteux,

signe particulier), sa mère était venue le reconnaître. - « Elle

t'en veut, tu sais », me dit le frère de Nénette en m'apprenant la

nouvelle. Je ne lisais pas les journaux et je relevais de maladie. Il

y avait de quoi m'en vouloir en effet. Je portais le chapeau.

Un

dimanche, à midi avec René, nous avions bu chacun trois amourettes

au comptoir du café-tabac qui faisait le coin du boulevard National

et de la rue des Bois. Les mauvaises fréquentations. René rentrait

tard, ne travaillait plus, il avait perdu sa place - dans la vie...

Et

le lendemain, dans tes bureaux du Petit Parisien, devant la

photo du noyé, je n'étais pas fier, homicide par imprudence et par

sottise, et Malraux ? Je ne suis pas certain de lui avoir dit

cette phrase pathétique et « midinette » (les Enfants perdus,

p. 97) : - « C'est nous qui l'avons tué ». De toute façon,

il ne voulait rien entendre et rien savoir...

Un

cadavre, entre amis, c'est gênant - du moins, pour moi, c'était

gênant. La mort de René Latouche m'avait ouvert les yeux.

R ésumons :

Vers 1920 Gabory

et Malraux ont rencontré et subjugué un jeune homme confiant

et crédule. Ils lui ont fait croire à une aide littéraire et à un

emploi. Se voyant trompé, en 1921

celui-ci s’est suicidé. Après

sa mort, Gabory, hanté

par le remords, a raconté

l’histoire dans un roman (« d’où

la malveillance n’est pas exclue » selon Vandegans, p. 50 de

son ouvrage),

Les Enfants perdus

(nrf, Gallimard, 1923).

Il est bien conscient d’y avoir

modifié quelque peu

la réalité : On

écrit, on se laisse entraîner. Dans les

Enfants perdus

j’ai brodé sur les derniers jours de René.

Cependant, lisons-le.

ésumons :

Vers 1920 Gabory

et Malraux ont rencontré et subjugué un jeune homme confiant

et crédule. Ils lui ont fait croire à une aide littéraire et à un

emploi. Se voyant trompé, en 1921

celui-ci s’est suicidé. Après

sa mort, Gabory, hanté

par le remords, a raconté

l’histoire dans un roman (« d’où

la malveillance n’est pas exclue » selon Vandegans, p. 50 de

son ouvrage),

Les Enfants perdus

(nrf, Gallimard, 1923).

Il est bien conscient d’y avoir

modifié quelque peu

la réalité : On

écrit, on se laisse entraîner. Dans les

Enfants perdus

j’ai brodé sur les derniers jours de René.

Cependant, lisons-le.

ésumons :

Vers 1920 Gabory

et Malraux ont rencontré et subjugué un jeune homme confiant

et crédule. Ils lui ont fait croire à une aide littéraire et à un

emploi. Se voyant trompé, en 1921

celui-ci s’est suicidé. Après

sa mort, Gabory, hanté

par le remords, a raconté

l’histoire dans un roman (« d’où

la malveillance n’est pas exclue » selon Vandegans, p. 50 de

son ouvrage),

Les Enfants perdus

(nrf, Gallimard, 1923).

Il est bien conscient d’y avoir

modifié quelque peu

la réalité : On

écrit, on se laisse entraîner. Dans les

Enfants perdus

j’ai brodé sur les derniers jours de René.

Cependant, lisons-le.

ésumons :

Vers 1920 Gabory

et Malraux ont rencontré et subjugué un jeune homme confiant

et crédule. Ils lui ont fait croire à une aide littéraire et à un

emploi. Se voyant trompé, en 1921

celui-ci s’est suicidé. Après

sa mort, Gabory, hanté

par le remords, a raconté

l’histoire dans un roman (« d’où

la malveillance n’est pas exclue » selon Vandegans, p. 50 de

son ouvrage),

Les Enfants perdus

(nrf, Gallimard, 1923).

Il est bien conscient d’y avoir

modifié quelque peu

la réalité : On

écrit, on se laisse entraîner. Dans les

Enfants perdus

j’ai brodé sur les derniers jours de René.

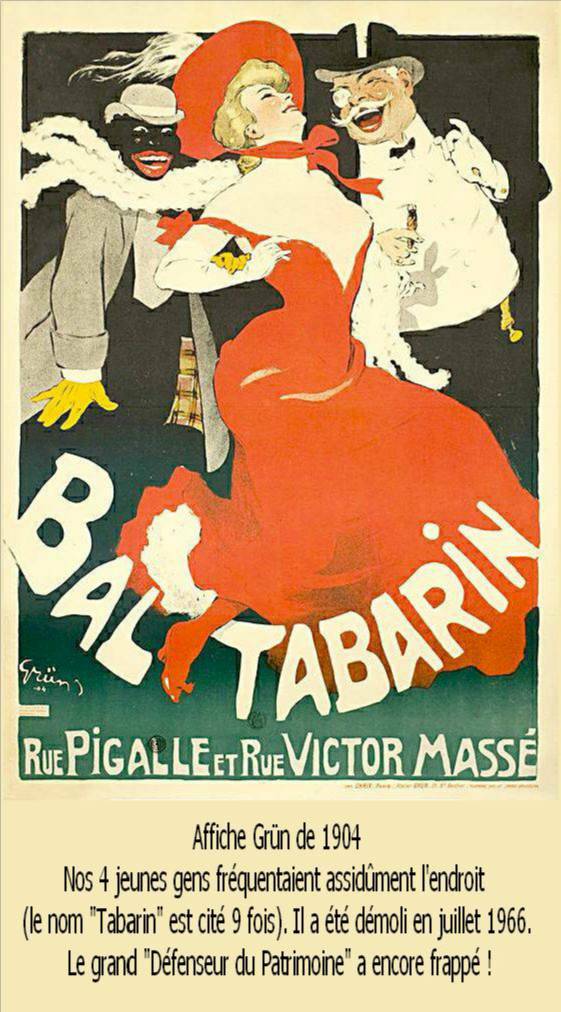

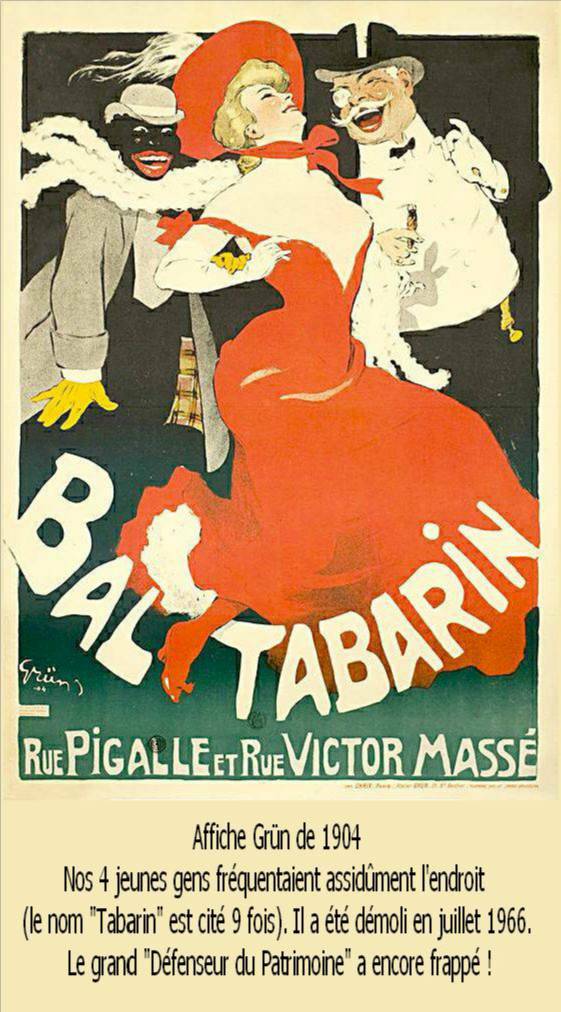

Cependant, lisons-le.Le livre, pourtant assez court (220 pages), comporte en fait 4 histoires. La première et la plus longue (90 pagesi) est celle qui nous intéresse. Elle porte un titre qui a donné son nom à l’ensemble : Les enfants perdus. Elle met en scène 4 jeunes gens : Laurent, Jean-Paul, Roland et Albert, lesquels ne sont autres respectivement que René Latouche, Louis Chevasson, André Malraux et Georges Gabory.

La phrase accusatrice terrible C’est nous qui l’avons tué, que Gabory n’est pas certain d’avoir prononcée, est bien là, mais André Malraux ne s’en émeut pas et, au contraire, il trouve les raisons et arguments qui, pour lui, expliquent le suicide de leur ami :

L'après-midi,

Georges disait à André :

— C'est

nous qui l'avons tué.

— Il

est mort…

— Faute

de savoir vivre, mais nous ne lui avons pas appris.

— Il

y avait trois motifs suffisant à ce qu'il mourût, puisqu'il te faut

des motifs. Il adorait une femme qui le trompait, il voulait écrire

et il n'avait pas de talent, il aimait le luxe et il était pauvre. —

Oui, mais le premier motif n'aurait pas suffi. Qui lui a donné le

désir d'écrire, le goût du luxe, l'habitude de la paresse? Nous,

notre exemple. Ah! je ne peux pas chasser cette pensée : il ne se

serait pas tué s'il ne nous avait pas rencontrés.

— Son

suicide a une cause plus profonde, plus élevée. L'absence de

raisons de vivre, dit André….

On

voit que les arguments d’André Malraux sont rationnels et

probants. La fâcherie avec Georges Gabory s’explique donc

difficilement par la manière dont ce dernier a

raconté

dans Les Enfants perdus

le suicide de leur ami commun, comme le prétendent la Pléiade et

quelques autres. La brouille ne

serait-elle

pas causée plutôt

par le regard critique porté sur son comportement ?

… enfin

une scène, mes amis, une scène avec cris, larmes et tout le

tremblement…

— Qui

est le meilleur de l'homme, comme a dit Goethe.

— Et

le pire de la femme, comme vous savez, messieurs, acheva André qui,

à l'occasion, se montrait volontiers misogyne. (p. 15)

— La

vie est courte.

— Oh!

non, interrompit André qui s'imaginait être revenu de partout où

il n'était jamais allé et dont la plus chère croyance était de ne

rien croire.

...

Mais autre chose, messieurs, j'ai obtenu quelques louis de mon

estimable éditeur. Nous dînons ensemble demain soir chez Marguery,

si vous voulez, ensuite Tabarin, ensuite restaurant de nuit ou

cabaret mal famé. (pp. 19-20)

Il

avait rencontré André à la Bibliothèque.

André préparait une Mythogie pour un éditeur juif qui, à son

avis,

dépassait Shylock en avarice et eût coupé sur le sein du débiteur

non pas la livre de chair de la créance, mais une livre et demie !

(pp. 22-23)

L'un

et l'autre tenaient à ne pas céder. Ils mesuraient leur âme.

Chacun

d'eux préférait la sienne et, lorsqu'ils se furent quittés, chacun

d'eux se croyait supérieur à son nouvel ami. André n'appréciait

que l'intelligence. L'amour, la pitié lui semblaient bas, cependant,

c'était avec une conviction enthousiaste qu'il doutait de tout.

(pp. 24-25)

Georges

avait présenté René à André à qui Louis était lié depuis

longtemps. Louis était employé de commerce, René courtier

d'assurances. Ils cachaient leur profession. Bien que André fût

d'une famille

assez riche, ses ressources provenaient de petits travaux d'érudition

à faire chez soi et qu'il faisait ailleurs. Il aimait à traiter ses

amis dans les restaurants élégants. Fier, généreux et

prodigue avec un peu d'ostentation, il voulait qu'on le vît ouvrir

les fenêtres par où il jetait l'argent. (p. 25)

Ce

soir-là, René rapportait à Georges ce que André lui avait dit des

femmes et de l'amour. L'amour ? Un mirage. Les femmes ? Des

sujets. Les sentiments ? Des expériences ou des habitudes. On ne

pouvait pourtant plus croire à l'amour ni prendre les femmes au

sérieux. (p. 66)

La

demoiselle était une habituée de Tabarin, elle y avait vu la

maîtresse d’André.

— Loulou?

Une petite blonde avec un nez en l'air?

— Pas

précisément, dit André, enchanté de cette méprise, elle est très

brune et elle a plutôt un type sémite… (p. 83)

André

montrait une gaîté amère et affectée. Il refusa d'aller à

Tabarin, ayant peur d'y rencontrer sa maîtresse, qu'il venait de

quitter.

— Et

puis, dit-il, tu sais que je vais me marier.

— Ah

! répondit Georges, je te félicite. Et il se rappela immédiatement

la misogynie de André, ce qu'il disait du mariage autrefois (un mois

avant), mais cette réflexion lui parut méchante. André était

amoureux sans doute et toutes les règles de la vie ont des

exceptions qui peuvent en devenir les règles à leur tour…

(pp. 98-99)

Misogyne,

d’une

parole peu fiable, hâbleur, fanfaron, orgueilleux, pédant, légèrement

antisémite… selon Gabory : André

Malraux ne pouvait certainement

pas admettre dans son entourage un

témoin aussi critique et acerbe

(sans malveillance) de ses paroles

et de ses agissements. Non, la mort

de René

Latouche n’est pour rien dans la brouille entre les deux « amis ».

[L’annonce

de son prochain mariage par André permet de dater précisément les

épisodes du livre par l’année 1921 car André et Clara se

sont épousés le 21 octobre 1921].

© Jacques Haussy, juillet 2021

i Je tiens le livre numérisé à la disposition de qui en fait la demande. À titre gracieux et pour un usage non commercial, bien entendu. Georges Gabory étant mort en 1978, son livre de 1923 n’est pas dans le domaine public – il le sera en 2049, 70 ans après son décès. Les plus de 13 000 mots, au format Libération Serif 12, représentent 10 feuilles A4 recto-verso, 20 pages. Pour en faciliter la lecture et la compréhension j’ai rétabli les prénoms - Albert [Georges] figure 138 fois, Laurent [René] 103, Roland [André] 54 et Jean-Paul [Louis] 20. Comme on voit, André Malraux est loin d’être le personnage principal.